ビタミンAの過剰摂取による影響は?摂取量基準について解説

- ビタミンAの過剰摂取は、身体にどんな影響があるの?

- ビタミンAはどれくらい摂れば十分なの?

- ビタミンAはどんな食材に豊富なの?

ビタミンAは、皮膚やのど・鼻・肺・消化管などの粘膜を正常に保つ働きをするため、外部からの細菌の攻撃に対抗しして感染症を予防し、免疫力を高めることに役立っています。

ビタミンAを摂りすぎることによる身体への悪影響は基本的にないと考えられていますが、レバーなどの動物性食品ばかり摂取した場合には、身体の不調が現れる可能性はあります。

そこで今回は、予防医学の専門家の観点化から「ビタミンAの摂りすぎ・不足による悪影響」「ビタミンAの摂取基準」「ビタミンAが豊富な食材や摂取方法」について解説します。

食生活を中心とした栄養管理を見直すことが健康に繋がる第一歩になりますので、この記事を参考に見直してみるといいでしょう。

株式会社サムライフ 代表取締役 坂田 武士

薬剤師の経験を経て、薬に頼らない予防医学の専門家として従事。「日本の死因の第一位を老衰死にする」を目標に掲げ、過去20年間にわたる予防医学や栄養学に関する膨大な臨床実験と、延べ5万人に対する予防医学の指導を経験。

病院の院長や、管理栄養士、パーソナルトレーナーなど、健康を指導する立場の人間や、オリンピックメダリストをはじめとしたトップアスリートへの指導も行う。

- 株式会社 サムライフ 代表取締役

- 一般社団法人 日本予防医学マイスター協会 代表理事

- 一般社団法人 日本先進医療臨床研究会 理事

著書:

『4日間で脂肪だけをキレイに落とす本 筋肉を落とさず健康的にやせる!』

『薬をすすめない薬剤師が教える 脱・薬健康法』

ビタミンAとは

ビタミンAは、レチノール、レチナール、レチノイン酸の総称で、油に溶けやすい性質をもった脂溶性ビタミンに分類されます。

また、植物に含まれるβカロテンは、摂取すると小腸壁でビタミンAに変換されるため、ビタミンA前駆体(プロビタミンA)と呼ばれ、ビタミンAの仲間に分類されます。

ビタミンAは、主に次の3つの働きがあります。

- 外部からの細菌の攻撃に対抗して感染症を予防し、免疫力を高める働き

- 視覚と視力を正常に保つ働き

- 老化やがんを抑制する働き

ビタミンAは、皮膚やのど・鼻・肺・消化管などの粘膜を正常に保つ働きをするため、外部からの細菌の攻撃に対抗しして感染症を予防し、免疫力を高めることに役立っています。

皮膚の新陳代謝にも不可欠で、乾燥から守る働きもあります。

また、視覚と聴覚を正常に保つことにも不可欠で、暗い所でも慣れてくれば見えるようになったり、色の違いを見分ける力もビタミンAの働きのおかげです。

ビタミンAは、目が光を感じるのに必要な網膜の色素ロドプシンの主成分で、ロドプシンは暗い所でもわずかな光に反応してこわれ、脳に刺激を伝えた後、元の形に再生されます。

この過程を「暗順応」といいます。

さらに、ビタミンAは強い抗酸化力を持つことから、有害な活性酸素を消去し、老化やがんの抑制に働くため、生活習慣病の予防にもつながります。

様々なウイルスからの感染予防、2人に1人がなると言われているがん予防に、ビタミンAは必須の栄養素です。

ビタミンAの摂りすぎによる悪影響

通常の食事からの、ビタミンAの摂りすぎによる身体への悪影響は基本的にないと考えられています。

しかし、レバーやうなぎなど、動物性食品はビタミンAが豊富なため、過剰摂取になってしまいがちです。

ビタミンAは脂溶性で身体に蓄えることができるため、動物性食品の摂取は週に1回程度が望ましいでしょう。

また、ビタミンAは摂りすぎると体内に蓄積されることから、過剰に摂取した場合、頭痛や吐き気・めまい・嘔吐など、さまざまな健康障害を引き起こしてしまう可能性があります。

そのため、食事摂取基準では上限値(耐容上限量)が定められています。

植物性のβカロテンは、体内のビタミンAが不足した時に必要に応じて、小腸壁で変換されるため、過剰症は起こりません。

ビタミンA不足で起こる不定愁訴

ビタミンAの不足は、視力の低下や免疫力の低下などの不定愁訴の原因になります。

また、子どものビタミンA不足の場合、成長障害を起こします。

- 視力の低下

- 免疫力低下

これらの不定愁訴はプレゼンティーズムに繋がる可能性もあるため、健康経営の観点からも重要な課題です。

視力の低下

ビタミンA不足は、目の角膜や粘膜が正常な機能を維持できなくなるため、視力の低下がみられます。

また、暗い場所で目が見えにくくなり、ひどくなると夜盲症になります。

夜盲症を放っておくと、角膜が乾いてうろこ状に変性し潰瘍が作られ、最終的に失明に至るリスクが高まります。

免疫力低下

ビタミンAは、皮膚やのど・鼻・肺・消化管などの粘膜を正常に保つ働きをするため、外部からの細菌の攻撃に対抗しして感染症を予防し、免疫力を高めることに役立っています。

そのため、欠乏すると皮膚や呼吸器の粘膜が弱くなり、免疫力が低下することから、感染症にかかりやすくなります。

予防医学の観点からみるビタミンAの摂取量基準

予防医学の観点からみると、30~49歳男性の場合で1日の摂取目標量1000㎍RAEと考えられます。

年齢・性別によって摂取目標量は異なりますが、ひとつの基準として1000㎍RAEを目安にするといいでしょう。

ビタミンAの目標量は1000㎍RAE

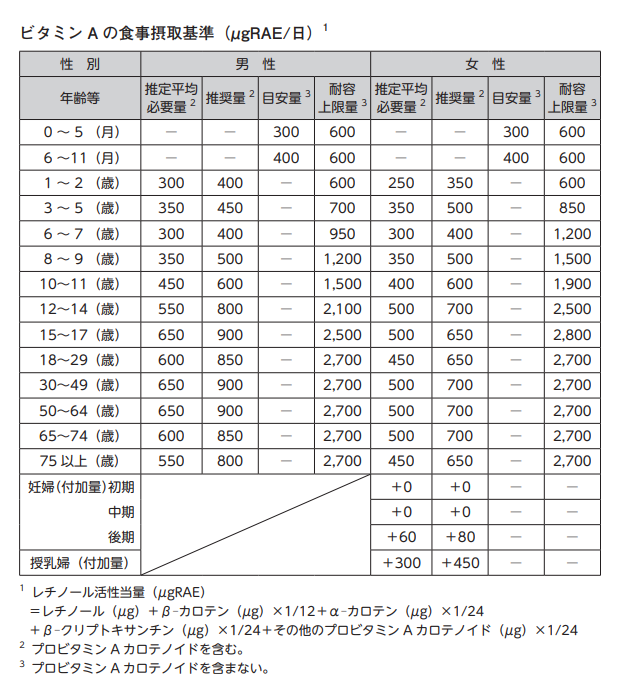

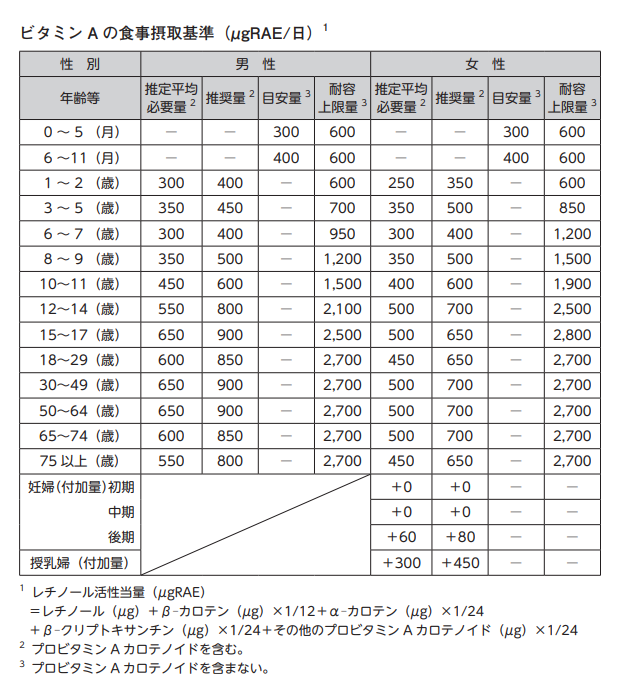

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準2020年版』では、ビタミンAの摂取基準である「推奨量」は、男性10~74歳は600~900㎍RAE、女性10~74歳は600~700㎍RAEとしています。

ただし、推奨量の基準は、ほとんどの人(97~98%)が欠乏しないラインであり、予防医学の観点では不十分です。

そのため、サムライフでは生活習慣病予防・健康の維持のラインとしてビタミンAの摂取目標量として1日1000㎍RAEを推奨しています。

厚生労働省から具体的に示されている数値ではないものの、当社が20年以上にわたる臨床実験と様々なデータを複合的に分析した上で割り出しています。

ビタミンAが豊富な食材と摂取量

ビタミンAには、直接的なビタミンの供給源となるレチノールを多く含む動物性食品と、体内でビタミンAに変換されるβカロテンを多く含む植物性食品の、主に2種類に分けられます。

ビタミンAは脂溶性のため、野菜の場合、生野菜より油脂と一緒に調理して摂取すると、小腸での吸収率が高まります。

ビタミンAが豊富な食材とビタミンAの含有量は、次の表の通りです。

| カテゴリー | 食材 | ビタミンA含有量(㎍) |

|---|---|---|

| 肉類 | 豚レバー/50g | 6500 |

| 鶏レバー/50g | 7000 | |

| 魚類 | うなぎ/1串100g | 2400 |

| 銀だら/1切れ80g | 1200 | |

| 野菜類 | モロヘイヤ/50g | 420 |

| にんじん/50g | 315 | |

| かぼちゃ/50g | 105 |

レバーやうなぎなどの動物性食品はビタミンAの含有量が豊富なため、耐容上限量を超えてしまう可能性があります。

しかし、植物性食品からの摂取では、目標量の摂取はなかなか難しいため、どちらも一緒に摂取することをおすすめします。

鶏レバー

鶏レバーはビタミンAの含有量が豊富な他にも、ビタミンB12や、葉酸・ビオチンの含有量も豊富です。

牛レバーや豚レバーと比べて、カロリーが最も低い鶏レバーは、ビタミンAの含有量が鶏レバー50g7000㎍と豊富なため、1日で摂取目標量を摂取することができます。

豚や牛のレバーよりも癖がない鶏レバーは、レバーペーストやコンフィなどのレシピが人気です。

うなぎ

うなぎを食べると元気になると言われていますが、魚類の中でもビタミンAが豊富です。

またビタミンAの他に、タンパク質やビタミンDも豊富です。

うなぎ100gでビタミンAが2400㎍と豊富ですが、毎日の摂取を考えると金額的に現実的ではありません。

にんじん

にんじんにはビタミンAの他に、カリウムが豊富に含まれています。

甘く煮たグラッセや、にんじんしりしり・かき揚げ・天ぷら・きんぴら・ドレッシングなど、様々なレシピで楽しむことができます。

1日でビタミンAを1000㎍RAEを摂取する場合、人参だけでビタミンAを摂取するのは現実的ではありません。

ビタミンAの効果的な摂取方法

動物性食品に多く含まれるビタミンAは、どのような摂取方法からでも吸収しやすい栄養素です。

レバーに豊富なビタミンAは、レモンのビタミンCとともに摂取すると、美肌作りを助ける働きをします。

油と一緒に摂取すると吸収率がアップ

緑黄色野菜に多いβカロテン(ビタミンAの前駆体)は、腸管からの吸収率がビタミンAの約1/3のため、生で食べるより、油と一緒に摂取すると吸収率がアップします。

ビタミンAを豊富に含むにんじん等は、炒め調理などで食べると吸収率が高まるため、緑黄色野菜の栄養を無駄なくとりたいときは、油を使った調理法をおすすめします。

動物性・植物性のどちらも偏りなく摂取する

脂溶性のビタミンAは、身体に蓄えることができるので1日の必要量であれば摂取回数は何回でも良いです。

しかし、ビタミンAを摂ろうと、レバーなどの動物性食品ばかり食べてると、過剰摂取になる可能性があります。

緑黄色野菜に含まれているβカロテンは、過剰に摂取しても心配ないため、動物性食品に偏らず、バランスよく摂取することが大事です。

まとめ

今回は、ビタミンAの摂りすぎによる悪影響、欠乏による不定愁訴、ビタミンAの摂取基準や摂取方法について解説してきました。

ビタミンAを摂りすぎると、頭痛や吐き気・めまい・嘔吐など、さまざまな健康障害を引き起こしてしまう可能性があり、仕事や日常生活にも影響が大きくなります。

ビタミンAの摂取目標量は1日1000㎍RAEと、通常の食事でとりきるのには限界があるでしょう。

そのため、適切な食事に加えて、食事で不足する分をサムライフのフルコンサプリメントで補うことをおすすめします。

健康的な身体を手に入れたい方は、トップアスリートも愛用するサムライフのサプリメントを、ぜひお試しください。